بقلم : كرمة سامي

عام 2007 وجه لي أستاذي المفكر الإسلامي الدكتور عبدالوهاب المسيري، الدعوة للمشاركة في مؤتمر(التحيز) الذي عقد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدا لي وقتئذ موضوع المؤتمر غريبا.

فقد نشأنا على أيدي أساتذة (أجلاء) حذرونا من رذيلة (التحيز) ورغبونا في (فضيلة) الحياد حتى خجلنا من إبداء رأينا والتعبير عنه والدفاع عن معتقداتنا وإخفاء انتماءاتنا كأنها عورتنا، رغم أن الباحث مثل (الصب) تفضحه عيونه، فيتجلى تحيزه بداية من اختياره النص الذي سيقوم بنقده، هل هو معه؟ أم عليه؟

تعلمت من (المسيري) فقه (التحيز) وحتميته، في كل حال لا يضيرنا إن تحيزنا، فتاريخ العالم كله تاريخ مفضوح تحكمه تعاملاته واختياراته وتحيزاته وتحزباته وتحاملاته.

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترَمب في ديسمبر عام 2017 عن عزمه نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس العربية قامت الدنيا وعقدت الأمم المتحدة جلستها الطارئة الشهيرة للإصرار على عروبة القدس وتأكيدها.. ثم قعدت الدنيا و (تربعت)!

شاهدت مؤخرا ڤيديو أقل ما يوصف بالصفاقة يتحدث فيه الرئيس الأمريكي عن مكره في تفادي الرد على المكالمات التليفونية التي تلقاها من رؤساء دول وملوك محاولة منهم إثنائه عن الإعلان عن هذا القرار وتعمده تأجيل الرد على المكالمات حتى يضعهم أمام الأمر الواقع.

ويمزح ترَامب مع مستمعيه فيقول إنه لم يجد بعد ذلك أي رد فعل حقيقي لقراره وكأن شيئا لم يحدث!!

إقرأ أيضا : حنان أبو الضياء تكتب: اليهود وطنوا (سينما صهيون) في وسط القدس! (3)

يخطيء العرب عندما يتوهمون أن معركة فلسطين الكبرى معركة كلام أو رصاص، المعركة نفسية تمتد إلى أصعدة متعددة أهمها الثقافة والبقاء فيها للأكثر صبرا والأغزر ثقافة والأقدر تعبيرا.

ليست مصادفة أن المعركة تحولت إلى ساحة الفن والثقافة منذ بواكيرها، الشواهد كثيرة بداية من محاولات (التحيز) من جانب (تيودور هرتزل) لبناء دولة جرثومية على أرض فلسطين، وإعادة بعث لغة قد ماتت وبث الروح فيها بأعمال أدبية تشكل تراثا يحافظ عليه جيل بعد جيل.

الأخطر عندما يتحول الصراع العربي الإسرائيلي إلى قضية دولية يواجه العرب فيها سلاحا جديدا لا قبل لهم به وجيشا من نوع خاص نجومه الصف الأول من صناع السينما في العالم وتحديدا عاصمة السينما التجارية العالمية هوليود!

السينما حرفة بصرية، هى أم الفنون منذ اكتشاف الرسومات البدائية المتحركة على جدران كهف ألتميرا.

هي التي ورثت – بكل قسوة وتبجح – السيادة من المسرح أبي الفنون، وأضافت إليها آفاقا لا يستطيع المسرح أن يصل إليها، لذلك عقد المتباريان هدنة فابتعدا عن حلبة التنافس، وأصبح لكل منهما ساحة ابداعه وتألقه.

فكان أن احتفظ المسرح بكيانه الكهنوتي المقدس وانطلقت السينما تغزو بحيلها المرئية الساحرة الشاشات البيضاء العملاقة في الصالات المظلمة والشاشات السوداء الصغرى التي يحملها بين أيديهم مراهقون وشباب بالملايين في كل مكان حتى غرف نومهم.

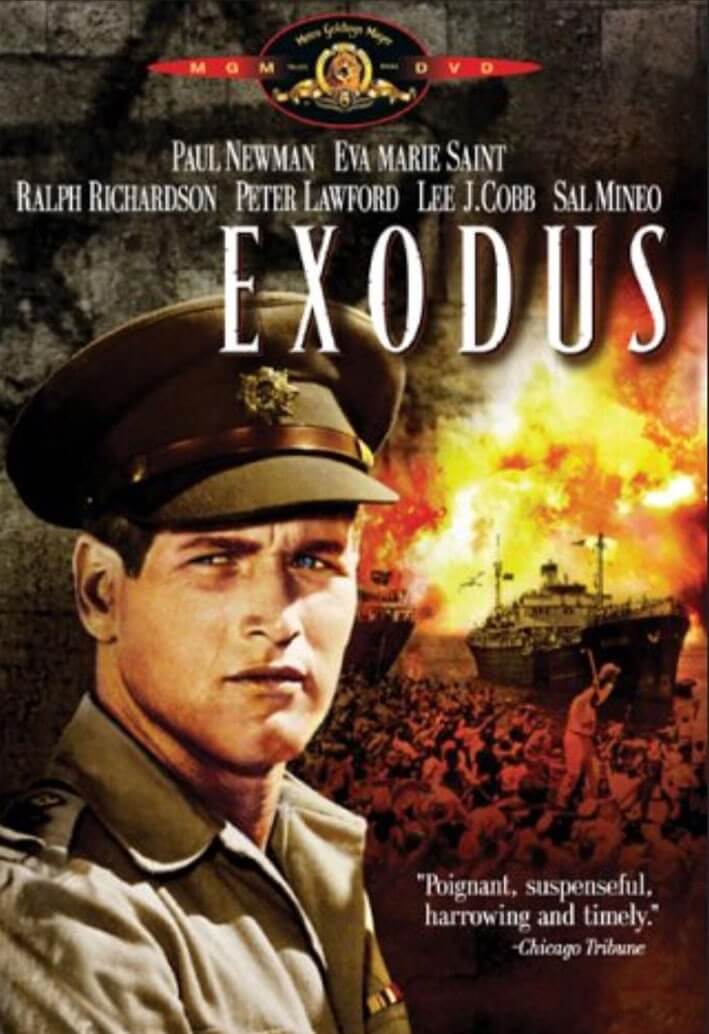

الخروج أحد ثلاثة قنابل فنية

ليست مصادفة بعد أن وقعت نكبة فلسطين بسنوات أن خرجت علينا كتائب هوليود في (التحيز) لترسيخ فكرة دولة إسرائيل ودفع المتفرج الأمريكي أولا والعالمي ثانيا لتقبلها وللاعتراف بها، لذا أطلقت ثلاث قنابل إبادة فنية: (الخروج – 1960)، و(چوديث) في يناير 1966، و(ظل العملاق) في مارس 1966.

ماذا تفعل أيها العربي المسكين عندما تواجه جيشا طليعة جنوده نجوم بحجم (صوفيا لورين وكيرك دوجلاس وبول نيومان)؟، بل يقف خلفهم في الصف الثاني (يول برينير وفرانك سيناترا وبيتر فينش وسير رالف ريتشاردسون وأنچي ديكينسون) وغيرهم!!

قواعد اللعبة تحترم إذ تعتمد هذه الأفلام الموجهة على أعمال أدبية عن تأسيس دولة إسرائيل بـ (التحيز) مهما تخفت وراء قصة حب أو ثأر أو بطولة عسكرية، هى أعمال حققت نجاحا كبيرا حين صدورها للقراء فاكتسبت بذلك شعبية تؤيدها أرقام مبيعات قياسية.

إقرأ أيضا : حنان أبو الضياء تكتب: (سينما صهيون).. أول خطوة فى الاستيطان (1)

وكذلك – للأسف – مكانة أدبية يمكن بالطبع مناقشتها بالطبع وتفنيدها، لكن عند تحولها إلى عمل سينمائي ملحمي رصدت له ميزانية ضخمة تتغير بالضرورة قواعد اللعبة وهذا شيء متوقع.

عليك أن تتريث ولا تنبهر، إذا كنت عاشقا للفن السينمائي لا تنخدع بشهرة الأفلام، ستصاب بالإحباط لأن لعب الفن بالسياسة كاللعب بالنار، القيمة الفنية السينمائية الرفيعة لا تصنع بالنوايا الحسنة لهذا فالمستوى الفني للأفلام قابل للمناقشة.

ربما تخرج من كل فيلم بعنصر أو اثنين، أداء ممثل لدور ضحية معسكر اعتقال، موسيقى تصويرية معبرة دراميا، تصوير يوظف المشهد الطبيعي لخدمة الصراع، لمحات حوارية تجسد جوهر الشخصية، لكن لا تتوقع فنا سينمائيا متكاملا.

أفلام الپروپاجاندا منزوعة الدسم لا خير فيها مهما رُصد لها من إمكانات إذ سرعان ما تخبو الهالة السياسية وترى الفيلم على حقيقته صورة أخرى من لعبة رعاة البقر والهنود الحمر، تقدم لك في شكل لعبة الهاجاناة والعرب.

المقاتل والممرضة.. قصة رومانسية

يتصدر طليعة القصف السينمائي فيلم (الخروج) الذي تكلف أربعة ملايين ونصف دولارا وحقق في المقابل عشرين مليوناً.

أخرجه (أوتو پرمينجر) وهو ابن أسرة يهودية نمساوية هاجرت إلى الولايات المتحدة وأصبح ابنها من أعلام هوليود، تطغى خلفيته المسرحية على طبيعة أعماله السينمائية ويشتهر بجرأته في طرح موضوعات أفلامه.

وللأمانة يُحسب له في هذا الفيلم مجازفته الشجاعة بتكليف (دالتون ترومبو) أحد ضحايا الحملة المكارثية بكتابة الفيلم بعد أن كان موقوفا عن الكتابة لرفضه الوشاية بزملائه، ولم يشفع له تاريخه السينمائي الذي يتضمن كتابته فيلمي (إجازة رومانية، وسبارتاكوس).

نقل الفيلم عن رواية (ليون أوريس) وهو ابن مهاجرين يهود من أصول پولندية وروسية معروف بكراهيته للعرب وتحامله عليهم و(التحيز) لإسرائيل، تخصص في الروايات التاريخية، لكنه يكتب من مساحة بين التاريخ الحقيقي والمختلق، يرى التاريخ من زاوية خاصة جدا تخفي وجود الآخر وتمحو كل آثاره، تعد الرواية أشهر أعماله قاطبة، وكانت أكثر الروايات مبيعا عام 1959.

ومعروف أن (أوريس) باع حقوق الرواية لمتروجولدوين ماير قبل كتابتها وتحديدا عندما كان في مرحلة التحضير’البحثي’ لها، والفضل في ذلك كل الفضل كما ورد في كتاب (خمسون عاما على تأسيس دولة إسرائيل)، تحريرالصحفي والمؤرخ دونالد نف عام 1998.

إقرأ أيضا : (سينما صهيون) غزت القدس بالأفلام الكوميدية والرومانسية والحربية (2)

وما أكده المؤرخ (رشيد خالدي) الأستاذ بجامعة كولومبيا عن الأمريكي (إدوارد جوتليب) أحد مؤسسي صناعة العلاقات العامة الحديثة، ودعوته لإعداد أعمال لتحسين صورة إسرائيل في الولايات المتحدة ومن بينها تكليف كاتب بزيارة إسرائيل وتأليف رواية عن الدولة الناشئة.

تضاف إليها توابل مألوفة لجذب القراء ومن بعدهم المتفرجين للانبهار بأعمال بطولية وقصة رومانسية عن علاقة الحب بين ممرضة أمريكية والمقاتل اليهودي آري بن كنعان (!!) ثائر الهاجاناة المقاوم، لمن؟ ولماذا؟ هذا لا يعنينا!

طبعا حقق الفيلم نجاحا كبيرا يكفي أن يتصدره أهم نجم أمريكي وقتئذ ليجسد شخصية البطل وتترسخ في ذهن المتفرج الأمريكي صورة البطل اليهودي الذي يدافع عن وطنه الجديد ويحميه من السكان العرب العدوانيين.

ولأن لهذا البطل الصهيوني يحمل وجه (نيومان) وصوته وحضوره فمن الطبيعي أن ينتحر المنطق وتتوارى تساؤلات منطقية تماما حول الحقائق الملحة عن طبيعة الصراع والأحقية في الأرض موضع النزاع إكراما لعيني (نيومان) الزرقاوين!

البطل يدفن صديقه (طه العربي)

بدافع الانتماء و(التحيز) لفكرة ما يقدم الفيلم الناجين من معتقلات النازية ومعسكرات اللاجئين الذين ينزحون إلى فلسطين وتدافع عنهم عصابات (قوات) الهاجاناة ضد النظام البريطاني (المتشدد) والعرب (العدوانيين) الذين يختطفون ضمن أحداث الفيلم فتاة ويعذبوها ويقتلوها، ويقودهم مفتي القدس (محمد أمين الحسيني) الذي يدعو الجيوش العربية لذبح اليهود وأطفالهم.

ينتهي الفيلم بدفن البطل صديقه (طه العربي) – الذي قتله قومه عقابا له على تعاطفه مع اليهود – وكارين حبيبة البطل في قبر واحد تخليدا لهما، وقبل أن يتحرك البطل مع قوات (تحرير) فلسطين من سكانها العرب يقسم البطل أن يجمع العرب واليهود يوما ما وطن واحد!!

صوفيا لورين وبيتر فينش

لن تنسيك رومانسية العلاقة بين (نيومان وإيڤا ماري سينت) ركاكة الفيلم وجفافه وفقدانه للمنطق رغم تظاهره بالاعتماد على حقائق.

ولن تذكر من هذا الفيلم الملحمي التجاري سوى الموسيقى والتصوير، ألف موسيقى الفيلم الموسيقار اليهودي النمساوي (إرنست جولد)، وبسبب جمالها التعبيري أصبحت من علامات ذخائر الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية.

حسبك أن تنصت للزحف الناعم للجموع الذي تمثله الموسيقى ثم استنفار النفير لهم ودعوتهم للإفاقة لتأسيس وطن جديد.

وكيف لا يبدع مؤلف موسيقى الفيلم وقد وفر المخرج (پريمنجر لجولد) الإقامة في فلسطين، نعم فلسطين، لمشاهدة تصوير الفيلم وكتابة موسيقاه مستوحاة من ملامح الطبيعة في فلسطين؟، صنعت موسيقى الفيلم ملحمة صهيونية، يكتفي بها المتفرج الأمريكي غير العابيء بما يحدث في الشرق الأوسط (ومن سرق ماذا؟).

طالما يرى نجمه المحبوب (نيومان) بالزي الكاكي يقف وسط تلال فلسطين الساحرة يتحدث لحبيبته عن عالم جديد وشجاع على هذه الأرض الجميلة فيحسم تحيزاته ويقرر أي جانب في هذا الصراع سيؤيد! لن يعبأ المتفرج بالفارق بين أداء (نيومان) البارد المتكلف في هذا الفيلم وحساسيته العبقرية في فيلم (قطة على سطح صفيح ساخن).

لكن فكرة (التحيز) هنا ستترسخ في ذهن هذا المتفرج الغافل عبر السنين بناء على ما سيتذكره من موسيقى (جولد) الأخاذة وبراعة مدير التصوير (سام ليڤيت) في نقل أجواء فلسطين وأفقها.

(صوفيا لورين) وفيلم (چوديث)

ومثلما حدث مع فيلم (الخروج) كُلف الروائي البريطاني الكبير (لورنس دَرِل) بكتابة معالجة للسينما (تفصل)على مقاس (صوفيا لورين) التي سبق بطولتها لفيلم (چوديث) فوزها بجائزة أحسن ممثلة عن فيلم (امرأتان – 1960)، إخراج (ڤيتوريو دي سيكا)، وبطولتها لأعمالها المتميزة، مثل (أمس واليوم وغدا – 1963)، و(الزواج على الطريقة الإيطالية – 1964).

أصبحت (لورين) واجهة جذابة لقصة ركيكة تروج لتأسيس دولة إسرائيل عن ناجية من معسكر اعتقال تبحث في فلسطين عن زوجها الضابط الألماني الذي خانها وقدمها فريسة للنازية ثم اختطف ابنهما وحرمها منه.

ولأنه الآن يساعد القوات العربية ضد الدولة الوليدة يتعاون مقاتلو الهاجاناة مع (چوديث) للبحث عن زوجها لينتقم كل طرف منهما منه.

تعيش چوديث في (الكيبوتز) المجتمع المتقشف المثالي وتتعلم الكثير من الاخلاقيات والمبادئ من تعايشها فيه وتتعاون مع الهاجاناة باستغلال جمالها لاستخلاص معلومات من الضابط الإنجليزي (ميچور لوتون) المأخوذ بأنوثتها الساحرة، ولكن لا ينال إعجابها ويستحق احترامها إلا (آرون شتاين) الشاب المقاوم الملتزم الذي قام بدوره (پيتر فينش).

تحقق (چوديث) ثأرها وتؤسَس الدولة وينتهي الفيلم نهاية سعيدة لجميع الأطراف ما عدا العرب، قد تتعجب لعدة أسباب من بينها: كيف يمكن للمخرج (دانيال مان) الذي قدم فيلمي (وشم الوردة، وسأبكي غدا) عام 1955أن يحمل اسمه هذا الفيلم السياحي المفتعل؟

ولماذا تبدو (لورين) في كل مشاهد الفيلم بكامل جمالها وأناقتها ولياقتها وصحتها رغم خروجها لتوها من المعتقل النازي؟!، وكيف في المقام الأول وافقت (لورين) ومعها العبقري (فينش) وقبلهما (دَرِل) الكاتب على المشاركة في فيلم من الدرجة الثالثة؟ الاغراءات قوية ولا بأس من بعض التنازلات من أجل الدولة الوليدة سفاحا!!

(ظل العملاق) ابتعد عن الخيال

عندما أخرج (ميلڤيل شيڤلسون) ابن مهاجرين يهود من روسيا فيلمه (ظل العملاق) ابتعد عن الخيال ليختلف عن الآخرين من أصدقاء إسرائيل هذه المرة بسرد (بطولة)حقيقية من أرض الواقع مستلهمة من كتاب (تِد بركمان) عن سيرة حياة الكولونيل الأمريكي (ديڤيد ميكي ماركوس).

الذي انضم لعصابات الهاجاناة لمساعدتهم على التغلب على القوات العربية وو(الانحياز) لتأسيس دولة إسرائيل، قام بالبطولة (كيرك دوجلاس وأنجي ديكينسون)، وحشد له نجوم الصف الأول مثل (يول برينر وفرانك سيناترا وچون وين) للقيام بأدوار شرف تشجيعا منهم لحلم أرض الميعاد.

برغم الاحتشاد فإن الفيلم لا قيمة له على المستوى الفني ويتصف بثقل التناول والتلكؤ في إيقاعه ويكفي ثقل ظل (كيرك دوجلاس) – المعروف بـ (التحيز) لأسرائيل – ، نعم، ثقل ظله، إلى جانب تزييف التاريخ وفبركته وحشر معلومات مغلوطة.

في المشهد المحوري في الفيلم يلاحظ البطل (الأسطوري) في متجر ميسي الشهير وقت عيد الميلاد رجلا يتعقبه وعندما يواجهه يقدم الرجل نفسه بصفته ممثل الهاجاناة (الحكومة المؤقتة) (!!) في فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني.

ويطلب الرجل من البطل أن يصبح الخبير العسكري الذي يقودهم في معركة (التحرير) ضد (ست دول تريد إلقاء اليهود في البحر) بناء على إعلان مفتي القدس لحرب مقدسة يموت فيها من يموت في مقابل التخلص من اليهود، وبكلمات تزيف التاريخ بدم بارد يقول للبطل: (سنحارب حتى آخر طفل لدينا، أطفالنا لا يؤمنون بسانتا كلوز).

يحمل البطل بين يديه رشاشا لعبة ثم يلقيه، لقد اتخذ قراره بالوقوف في صف (الحق)!

لا يهمني أن (دوجلاس) ابن العائلة اليهودية الفقيرة المهاجرة إلى الولايات المتحدة من روسيا كان عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان (كان -1970) التي ظلمت فيلم (الأرض)، وأنه جاهر بالتعبير عن صهيونيته وكراهيته للعرب و(التحيز) لإسرائيل وقتئذ.

لكن دوجلاس في هذا العمل المبتسَر الدعائي ليس (سبارتاكوس) أو (ڤينسنت ڤان جوخ) أو بطل العديد من كلاسيكيات السينما وإنما فنان خان رسالة الفن بدعوى التحيز لقضية ما!

إن الحشد لأفضل العناصر من كتاب ومخرجين وممثلين وفنيين لايصنع بالضرورة فنا حقيقيا لأن الرسالة فاسدة!. ولكن هذا ما قام به من يؤمن بعدالة قضيته ويتحيز لها دون النظر إلى حقيقة هذه العدالة منتقيا بعناية فائقة الزمان والمكان لإغواء المتفرجين بالانضمام إلى صفه.

ماذا فعلنا نحن أصحاب الحق؟ كيف دافعنا عن تحيزاتنا وانتماءاتنا؟ متى نرى تاريخنا يروى للعالم بصوتنا؟ السؤال الأخير: متى نحكي حكايتنا؟