بقلم: الكاتب والناقد: محمد الروبي

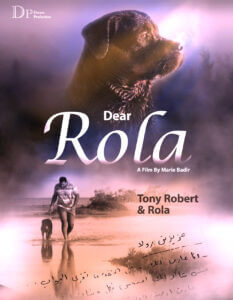

في واحدةٍ من منحه التي لا تنقطع، أهداني صديقي العزيز أحمد رشوان رابط الفيلم القصير (عزيزتي رولا)، الذي قام بإنتاجه وشارك في كتابته إلى جانب مخرجته ماري بدير وبطله توني روبير.

قضيت في صحبة بطليه دقائق من المتعة الخالصة، دقائق نجحت في أن تُثير شجوني وتفكّ أسر دموعي أكثر من مرة.

يُفتَح فيلم (عزيزتي رولا) على مشهدٍ بسيطٍ لكنه شديد الدلالة:

شابٌ (توني روبير) يفيق من نومه، نصف ضوءٍ يتسلل من النافذة، صمتٌ كثيف لا يقطعه سوى صوته الخافت يقول:

(عزيزتي رولا… لا أعرف إن كنتِ هتقراي رسالتي ولا لأ…).

نراه بعدها جالسًا إلى مكتبه، يخطّ سطور رسالته بعنايةٍ مَن يكتب لمحبوبةٍ غابت.

اللقطات الأولى، بتفاصيلها الدقيقة – أوراق مبعثرة، شقة شبه فارغة إلا من الضروريات، كرسيٍّ وحيدٍ يئنّ تحت جسده – تمنحنا إحساسًا فوريًا بالوحدة، وبذلك الفراغ الواسع الذي يخلّفه الغياب.

لكن ما يلبث أن يتكشف لنا أن رولا، التي يخاطبها، ليست امرأة، بل كلبته القديمة، شريكته الوحيدة في الحياة بعد انفصاله عن زوجته، ورفيقته في الصمت والحنين والخسارات الصغيرة.

من هنا يبدأ فيلم (عزيزتي رولا) رحلته في المسافة الرهيفة بين الحب والرثاء، بين الذاكرة والحاضر، بين الإنسان الذي يحبّ والحيوان الذي يشيخ.

فيلم (عزيزتي رولا)، ليس عن كلبة مريضة فحسب، بل عن رجلٍ بقي له قلبٌ ينبض خارج جسده.

خمسة عشر عامًا من الألفة والمشاركة، من الصمتات التي لا تحتاج إلى ترجمة، ومن الطمأنينة التي لا تمنحها الكلمات.

حين يكتب الشاب خطابه إلى رولا، يبدو كمن يكتب لنصفه المفقود، لكائنٍ عاش معه ما يشبه الزواج الصامت: إخلاص بلا شروط، وحنوّ بلا سؤال.

منذ اللقطة الأولى، تُمسك ماري بدير بالخيط الخفي الذي يفصل بين الإنسان والحيوان، بين الرعاية والحب.

الضوء الرمادي والظل الدافئ

الكاميرا لا تتلصص على الألم، بل تتنفسه معه.

لا دموع مفتعلة، لا موسيقى تبتز العاطفة، بل صورة هادئة تتحرك بين الضوء الرمادي والظل الدافئ، كأنها تعرف أن الوداع لا يحتاج إلى ضجيج.

في مشهد الحمّام، حين يحممها بيديه المرتعشتين، نكاد نسمع ارتجاف قلبه أكثر من صوت الماء.

وفي مشهد الطبيب – الذي أداه مارك عريان بوجهٍ يجمع بين المهنة والرأفة – يخبره بأن رولا تحاول التمسك بالحياة لأجله، فيتسع الصمت حتى يغدو لغة مشتركة بين العاشق والمحبوبة والموت.

ذلك الصمت هو ما يمنح الفيلم صدقه الكامل.

ثم تأتي لحظة الاحتفال بعيد ميلادها، وهي ذروة التراجيديا الصافية:

طبق اللحم، الشموع الصغيرة، الأغنية التي يهمس بها كمن يعتذر للحياة لأنها ستمضي بدونها.

رولا لا تأكل، لا تنبح، لا تتحرك، لكنها تنظر.

نظرة واحدة منها كافية لتعيدنا إلى بدايات العلاقة، إلى الصور القديمة التي تُعرض على شاشة الحاسوب كأنها شرائح من ذاكرة القلب.

موسيقى شريف الوسيمي

ورغم أن الموسيقى التي وضعها شريف الوسيمي، ترافق المشاهد كخيط ناعم من الحنين، فإن البطل الخفي للفيلم يبقى هو المونتاج الذي وقّعه هاني فريد، والذي نسج الزمن والذاكرة واللحظة الأخيرة في نسيج واحد، جعل من كل لقطة نَفَسًا ممتدًّا للحياة.

بأسلوبها البسيط وصورها الهادئة، تذكّرنا ماري بدير بأن العلاقات التي تظل بعد الموت ليست تلك التي وُثّقت بالكلمات، بل تلك التي تُكتَب بالعِشرة، بالرعاية، وبالصبر الصامت الذي لا يعرف لغة إلا النبض.

ينتهي فيلم (عزيزتي رولا)، بعبارة مؤلمة: (بعد نهاية التصوير بأسبوع فارقت رولا الحياة… رغم فراقك ستظلين معنا بروحك الجميلة.

هنا يتحول الفيلم كله إلى وثيقة حبّ حقيقي، لا إلى عمل عن الحيوان أو عن الفقد، بل عن الإنسان حين يكتشف هشاشته المطلقة أمام الزمن.

في النهاية، حين تسود الشاشة، لا نرى موت رولا لكننا نحسه، ومعه نرى موت جزءٍ من الإنسان الذي أحبها. ليبقى الخطاب الذي بدأ به الفيلم، مثل جملة لم تُختم بعد: “عزيزتي رولا” كأنها لا تزال تقرأ.

وهكذا أصبح ( عزيزتي رولا ) مرثية صادقة لما هو أجمل ما فينا: قدرتنا على الحب دون شروط، وعلى الحزن دون خجل.