بقلم: كرمة سامي

قبل:

الحبكة: فتى وفتاة يواجهان مجتمعًا لا يقدر قيمة المشاعر، قروية تفتح الهويس، ابن بلد يخوض مغامرات كوميدية لاذلال خصمه الغريب عن الحارة، موظف حكومة يسلك الطريق الخطأ للقمة فيهوي منها، رب أسرة يحاول سداد نفقات زواج ابنته الكبرى، ابن يبحث عن والده، قروي يقع في براثن سيدة قاهرية صاحبة مال وسلطة، قروية تنجو بذكاء فطري من زيجة فرضتها منظومة اجتماعية فاسدة، موظف بسيط يقاوم الفساد، طالب علم ينخدع بـ (الأنوار الإمبريالية) ثم يعود إلى قواعده سالمًا، ابن الذي يحاول إنقاذ ورشة الأب.

المكان: الريف والصعيد والحارة والشارع والعاصمة والبندر.

النتيجة: ما ينفع الناس.

بعد:

الحبكة: قتلت ابن ضرتها! خانت زوجها مع شقيقه! خان زوجته مع شقيقتها! خانت زوجها مع زوج ابنتها بالتبني وحملت منه! باع مخدرات لزبائن الصيدلية! تزوجت (عرفي) من زميلها بالجامعة! شَهّر بها طليقها! مجتمع كل ذكوره متحرشين! كازانوفا تقع في هواه كل الممثلات المشاركات في العمل!

المكان: الكومباوند و(المول) والشاليه في المنتجع.

النتيجة: زبد يذهب جفاء.

بين هناك وهنا.. ماذا حدث في منتصف الطريق؟ ولماذا تخلى الفن عن المجتمع بعد أن تراجع التعليم وتراجعت التربية؟ لماذا لا تعود الدراما بكل أنواعها إلى مربعها الأول مع (عيلة مرزوق أفندي) وعائلة (سنية وعوض) في (القاهرة والناس) حيث الأجواء الاجتماعية الهادئة الناعمة لتظلل علينا وتخفف عنا عبء المشوار وتعبه؟ وفي نفس الوقت لا تتخلى عن دورها في التهذيب والإصلاح الناعم دون وعظ أو تقريظ أو إسفاف أو مبالغة؟

وما الذي يحقق للفن كينونته البهية وديمومته الخالدة في النفوس سوى صدقه واتقانه وحرصه على صالح المتلقي ومشاعره وأخلاقياته، فنستمتع ببساطة ونعومة فيما يقدم لنا الفن معادلة فائقة تسري عنا وتنير لنا الطريق الوعر وتمهده لنا؟

أستعير من رواية (قطعة من أوروبا) للحبيبة رضوى عاشور السؤالين اللذين طرحتهما الحفيدة (شهرزاد) على جدها الناظر (لاحظ دلالات الاسمين): (لماذا حدث ما حدث؟) و(كيف أوصلتمونا إلى ما نحن فيه؟) متى كان الفن مقصرًا في أداء دوره من ترفيه جميل واع مستنير؟، وكيف أصبحنا ما نحن عليه الآن محليًا وعالميًا بدأ في عصر دميم عندما تنازل الفن تدريجيًا عن جمالياته فتبارى في استبدال قبحه بجماله؟ وكيف ننسى ما ناقشه الفن بشجاعة من قضايا مجتمعية بالغة الأهمية بداية من (العزيمة) 1939 تأليف وإخراج كمال سليم، و(السوق السوداء) 1945 تأليف وإخراج كامل التلمساني؟

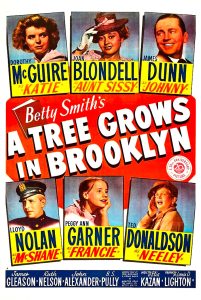

الغريبة أن مرحلة البراءة واهتمام الفنان بالمتلقي في السينما الغربية تزامن مع براءة السينما المصرية، فكانت هوليود تصدر لنا الأفلام الاستعراضية الغنائية المبهجة لفريد آستير وچينچير روچرز واستر ويليامز وچين كيلي، والأفلام الاجتماعية الجادة لچيمس ستيوارت وجريجوري پك، وكاري جرانت الذي كان النسخة الأكثر مرحًا منهما وبساطة، وتبارت السينما الأمريكية في إظهار جديتها واهتمامها بالإنسان في أفلام مثل (شجرة تنمو في بروكلين A Tree Grows in Brooklyn ) التي حولها إيليا كازان Elia Kazan إلى فيلم عن رواية بتي سميث عام 1945، وتعرضت لمعاناة الجيل الثاني من المهاجرين الأيرلنديين وصراعهم للبقاء وإصرارهم على تشبثهم بآدميتهم، أو فيلم (إنها حياة رائعة It’s a Wonderful Life ) للمخرج فرانك كاپرا Frank Capra وبطولة چيمس ستيوارت عام 1946 الذي أصبح من كلاسيكيات الاحتفال بعيد الميلاد بما تمثله أحداث الفيلم من قيم إنسانية تعيد للإنسان مفهوم الرضا بالقدر وتشبثه بحياته كما هي، أو فيلم (أن تقتل طائرًا بريئًا To Kill a Mocking Bird) للمخرج روبرت موليجان Robert Mulligan وبطولة جريجوري پك عام ١٩٦٢ الذي ينتصر للدفاع عن الحق، واحترام آدمية الإنسان وحقه في المساواة.

وفي نفس الوقت قدمت لنا السينما المصرية أبطالًا من نوعية حسين صدقي وعماد حمدي وشكري سرحان الذين جسدوا أهمية أن يكون البطل هو السَنَد وليس السنيد أو الشاب (الحليوة)! الذي يقف في وجه الباشا والإقطاعي ليقول كلمة الحق. لم تكن مصادفة أن يقع اختيار كمال سليم على حسين صدقي، أو كامل التلمساني على عماد حمدي، أو توفيق صالح على شكري سرحان. كانت هذه الأفلام تمثل رسالة الفن شكلًا ومضمونًا. فأين نحن الآن؟ وكيف حدث ما حدث؟ ولماذا؟

لماذا يضن علينا الفنانون أن تغمرنا ونحن في شيخوختنا أطياف البهجة التي عشناها مع عبدالمنعم مدبولي وهو يذاكر لابنته مرددًا: “قمرن يهبلن!” وعبدالمنعم إبراهيم في شخصية العريس اللُقطة الباشمهندس ‘كامل كمال الكامل’، ومحاولات يحيى الفخراني للصيام في أيام رمضان، وعادل إمام وجملته الشهيرة “العلم لا يكيل بالباذنجان”! وسعيد صالح شارحًا لمديحة كامل مزايا جوربه أنه “أستك منه فيه!” وسمير غانم مستعرضًا قدراته اللغوية أمام أسامة عباس:((يو سبيك لندن؟) وغيرها من آلاف اللقطات والجمل والمشاهد والأعمال الكاملة التي أبهجتنا وشكلت حياتنا ولغتنا اليومية وجعلتنا من أظرف الأمم وأخفها ظلها، وأعرفها بماهية الترفيه، ولولا الفن المصري وفنانيه ما كانت لنا القدرة على الصمود في الحياة عبر النكبات والنكسات.

في مجتمع تراجعت فيه القراءة الواعية والتفكير النقدي والتربية على الاختيارات السليمة والتدريب على الذائقة الجمالية والانحياز لكل ما هو جميل، لابد من إنعاش الذاكرة بالمكونات الأصيلة لشخصية مصر، الكنز الحضاري الذي تتميز به دون سائر الأوطان بمآذنها وأبراج كنائسها ومواويلها الخضراء والحمراء ونكاتها وحكاويها وخشبات مسارحها وأنوار شاشاتها وتليفزيونها العربي.

لقد حدث ما حدث، وحاصرتنا الملوثات الثقافية، ما لنا بد سوى أن (نحاصر حصارنا) كما نصحنا محمود درويش. للفنان الحقيقي، ضمير أمته، قدرة فائقة على الصمود والمقاومة. ولكن بعد النكبات والانتكاسات لا يتحقق التوازن الفعال لتوه، لابد من مشهد تتصارع فيه عناصر مختلفة على المساحة الفارغة وتنتشر الفوضى ثم تعود الساحة فارغة مجددًا بعد أن تكون تلك العناصر قد أنهكها الصراع ودمرت بعضها البعض وتبعث البيئة النظيفة من جديد، ليقول الفنان كلمته الطيبة.

فينالة:

أريد للفن العودة إلى جوهر عنصره الأولي، براءته وعفويته وطزاجته، وبدلًا من إلحاح واستهلاك فني سطحي ولغو حواري حول موضوعات مثل المخدرات والزنا والسفاح والرشوة والفساد والإدمان، يصبح الفن وسيطنا الجمالي للتعبير عن انبلاج الفجر من الليل، وإعلاء قيمة الإنسان وقيم الإنسانية.

أريد للفن أن يستعيد سيطرته الكاملة على كينونة المتلقي وحواسه مثلما كان للمشهد الختامي في فيلم (سواق الأتوبيس)، الذي جمع بين ثلاثة من أهم فناني السينما محمد خان وبشير الديك وعاطف الطيب عام 1982، عندما تغير موقف بطل الفيلم حسن في النهاية عن المشهد الاستهلالي، وبدلا من تقاعسه عن تحقيق العدل وهو (قائد) الأتوبيس في المرة الأولى يمنحه الفيلم فرصة جديدة عندما تصرخ راكبة: (فلوسي!) ويستنجد به الركاب: (يا سطى حسن!) فيغلق بابيّ الأتوبيس، وعندما يقفز النشال من نافذة خلفية، يهب حسن من مقعد القيادة ليقفز من الأتوبيس خلف النشال ويلحق به وينهال عليه باللكمات صارخًا:(يا ولاد ال..!) فتتعلق أرواحنا في الصالة المظلمة ببطل الفيلم حسن فارس ذلك الزمان الذي أخذ بثأرنا، وقادنا إلى العتبة الفاصلة بين الحلم والحقيقة، الشاشة البيضاء والحياة الكابية.. عسانا نرى الإجابة: (لماذا حدث ما حدث؟)