بين باتمان وسيد غريب.. لا تحزن أيها العربي!!

بقلم : د. كرمة سامي

(النظام العالمي الجديد)

إنهم يدعون إلى عالم جديد! عفوا.. ليست دعوة .. وإنما (فرمان)! لا توجد دعوة للمتفرجين لكي يشاركوا في كتابة السيناريو، اجلس على مقعدك في الصالة المظلمة وحدق في الشاشة لترى كيف تكتب البداية النهاية!

تتذكر عندما ظهر (بوش الابن) يحدثنا عن نظام عالمي جديد مرددا ما أعلنه والده (بوش الأب) من قبل عام 1991؟ سخرنا منه وتابعنا البرامج الفكاهية التي كانت تسخر منه ومن ضحالته المعرفية وزلات لسانه. هو الذى يضحك الآن في مزرعته بولاية تكساس. مسميات مختلفة لمشروع واحد، كرة تقفز من يد إلى يد أخرى، وودرو ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى، كتاب ه. ج. ولز، روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية، ميخائيل جورباتشوف بعد الحرب الباردة، بوش الأب أو الابن، أو حتى دونالد ترمب! لا توجد فروق كبيرة. لكن عندما انتقل المشروع من مجال السياسة إلى الفن تحول (الهزل) إلى (جد)!

القوى العظمى المعاصرة ليست الأهلي والزمالك، أو حتى إنجلترا وفرنسا، وطبعا ليست إسبانيا والبرتغال، ولا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أو إن شئت أن ترتفع بالصراع إلى القمة أو تهبط به إلى القاع.. مستوى مختلف.. عندك توم وچيري، أو ميكي ودنجل!! تحول مسمى (عصبة الأمم) المكونة من الدول المنتصرة في الحربين العالميتين إلى (عصبة العدالة) المعرفة جماهيريا بـ (فريق العدالة – 2017) مجموعة من الأبطال الخارقين التي تطبق مفهومها الخاص للعدالة على الكرة الأرضية.

(لا يمكن تجاهل إقحام ممثلة إسرائيلية ضعيفة فنيا، جال جادوت، لتقوم بدور المرأة الخارقة wonder woman من بين الآلاف من الممثلات الأكثر كفاءة وأخف ظلا!).

تجسد الآن الصراع بين قطبي عالم واحد: دي سي كوميكس ومارڤل، وكل منهما يفتخر بأبطاله الخارقين، سوبرمان من ناحية يوازيه باتمان من ناحية أخرى، والأرملة السوداء في مقابل المرأة الخارقة، كل لديه ميزته وصفته الخارقة وطبعا أعداؤه، كابتن أمريكا والرجل الحديدي والرجل العنكبوت وڤِنوم والرجل النملة، والرجل الأخضر، والمصباح الأخضر، وغيرهم وغيرهم .. عالم من الخارقين وخوارقهم وخُرقهم، كوكب آخر، في زمن آخر، تصبح فيه كل الشعوب مجرد (كومبارس)، تأتمر بأمرهم وتنتظر منهم الخلاص والنجاة من الكوارث على يديهم.

سرقوا تاريخ البشرية ودمروا بقبضاتهم وركلاتهم جغرافيتها وثقافتها. انتهى عصر آلهة الأوليمب، هى نوع من العبادة الوثنية، حتى بعض الأبطال الخارقين يقدمون لنا بصفتهم آلهة أو أنصاف آلهة مثل ثور وعائلته المقدسة! لا توجد عندهم القاهرة أو بغداد أو دمشق! وإنما جوثام ومتروبوليس وآزجارد! لماذا حدث ما حدث؟ طبعا مفهوم! وكيف حدث؟ وفي غفلة منا؟ زحفت ثعابينه وحيَّاته زحفا هادئا ناعما على الرمال سعيا نحو فرائسها الغافلة التي لم تنتبه إلا بعد فوات الأوان، وسرى السم في شرايينها.

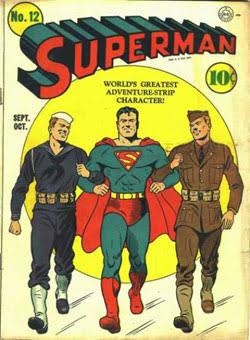

كيف حدث هو بيت القصيد! كيف”تسربوا كالنمل.. من عيوبنا” (نزار قباني “هوامش على دفتر النكسة”)؟ كانت مجلات سوبرمان اللبنانية تباع في الأكشاك، وبندق يتناول حبة الفول ليصبح سوبر بندق ويطهر مدينة البط من الأشرار ويلقي بهم في سجنها، فتعود شوارعها إلى صفائها وهدوءها. بحثت مع أصدقاء طفولتي في حديقة جدتي عن حبوب الفول، وسعدت عندنا أصبح بطوط سوبر بطة عند اللزوم، لأن كل مدينة هادئة آمنة لابد لها من بطل خارق ينقذ أهلها الأخيار من الأشرار الغرباء.

ظهر مسلسل الرجل الأخضر على شاشة القناة الثانية، يفصل ما بين عقلانية علمه وغريزته البدائية العنيفة أي محفز درامي في الأحداث، لنرى بانبهار طفولي كيف يطلق العنان لغضبه، وتحوله الانفعالي وخروجه عن شعوره حتى يمزق ملابسه ويجري خلف أعدائه حافي القدمين أشعث الشعر باطشا بهم منتصرا عليهم.

ثم خرجت ثقافة البطل الخارق عن حدود مجلة أطفال أو مسلسل تليفزيوني لتكتسح العالم عندما استوعبت شركات الإنتاج الدرس واغتنمت الفرصة لتحشد أمهر الكتاب وأبرز المخرجين، ولتجتذب كبار نجوم هوليوود للقيام بأدوار الأبطال الخارقين، وتحول حلم الطفولة إلى صفقة عمل باردة، وتجارة رابحة وصناعة تدر أرباحا خيالية و(مؤسسة) اختفت وراءها أيديولوجيا عقلية كولونيالية حددت هدفها بدقة وضغطت على زناد سلاحها لتصيب الهدف إصابة دقيقة!

استضافت محطة الـ (بي بي سي) النجم كريستوفر ريڤ عام 1979 وكان السؤال الحتمي من مقدم برنامج بريطاني لا يجد تفسيرا منطقيا لهذا النجاح المكتسح لباكورة سلسلة أفلام سوبرمان، كان شرح ريڤ لحيثيات مكانة سوبرمان البطل الذي ولد عام 1938، أنه البطل الذي (كان مع مشاة البرية في الخنادق في الحرب العالمية الثانية.. ولأننا لدينا نقص في الأبطال لابد أن يكون لدينا البديل الذي نلتف حوله حتى وإن كان زائفا، فهؤلاء الرجال الخارقين والسيدات الخارقات بطريقتهم الخاصة يقومون بدور عظيم في ثقافتنا.)

نشعر بالخطر عندما يلعب كريستوفر ريڤ “سوبرمان” (1978-1983)، وچاك نيكلسون “المهرج” (1989)، وميشيل فايفر “المرأة القطة” (1992)، حتى بنيديكت كمبرباتش خريج جامعة فيكتوريا بمانشستر، الذى تدرب في أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية، وحاصل على الماجستير في الأداء الكلاسيكي، لم يستطع مقاومة إغراء “المشروع” وابتلع الطعم وخان ثقة “هاملت” وقام بدور” دكتور سترينچ” (2016). لماذا؟ لأن جماهيرية جاذبية نجوميتهم المعاصرة أنست معظم – وليس كل – شبابنا وأطفالنا علي الزيبق وصلاح الدين وسيف بن ذي يزن والأميرة ذات الهمة!

وكانت الطامة الكبرى عندما استعانت (المؤسسة) بأبرز مخرجي عصره وأعلاهم فنية: كريستوفر نولان بالثلاثية المعروفة بـ (فارس الظلام) بطولة كريستيان بيل -قاهر فن التشخيص في عصره – من 2005 إلى 2012، ليصبح هو وبطل ثلاثيته واجهتها الفنية الراقية ووسيلتها لغسل يديها من افساد الأطفال والشباب، والتطهر من أي اتهام بالتحيز العرقي أو الجنسي!

(قضية الفارق الفادح بين أجور الممثلين والممثلات دليل دامغ على أن العالم الحر ليس حرا على الإطلاق!).

ماذا نفعل الآن وقد استباحوا الحكايا والحواديت؟ طمسوا أي آثر لنا على خريطة العالم الافتراضي؟ وهم يعلمون أن الافتراضي – عند ضعاف الثقافة – أكثر مصداقية الآن من الواقعي؟ إذا حاول (ثانوس) أن يسيطر على العالم أو يحاول تدميره فسيتحد الفرقاء وتعود عصبة أبطال العدالة على اختلاف (بلد المنشأ) مارڤل أو دي سي، وسيخوضون حربا ليعود عالمهم كما كان وبشروطهم وقوانينهم ونحن مازلنا في مقاعد المتفرجين نرتدي نظارات ورقية لنرى بطولاتهم ثلاثية الأبعاد، ونصفق لهم ببراءة تشوبها بلاهة لذيذة فيما نلتهم الفشار باهظ الثمن غارقا في الكرامل!

…

هل مازلت تجلس على مقعدك في الصالة المظلمة تحدق في الشاشة لترى كيف يكتبون النهاية؟ نهايتك؟ بل نهايتنا؟

لا تجزع، لدينا من كتبوا لنا بدايات بديلة حقيقية وليست افتراضية، أبطالنا في التراث الشعبي، وسفر التاريخ الذي كتبه أبطالنا بدمائهم، حتى في ساحة القتال الجديدة التي فرضت علينا، وكتبوا علينا أن نلتصق فيها بمقاعد المتفرجين لدينا أبطالنا الصامدين: فؤادة التي فتحت الهويس، ولبلب الماكر الذي ألهب كفه قفا عنتر، ومحمد أفندي الذى انتصرت عزيمته على فساد القصر والحارة، وحسن سائق الأتوبيس الذي شخص مآلنا، وسيد غريب الذى ضحكنا لعدسته لتطلع الصورة حلوة.